職人の街、燕三条とは

もしかしたら耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか?

燕三条という高貴な響きから、私も最初耳にしたときにはこれが地名のことだとはすぐには理解できなかったのを覚えています。

その時友人から紹介されたのはキッチン用品の水切りでした。

強度、利便性、デザイン性どれをとっても一級品で、値段はそこそこするが置くだけで生活に色が出るという説明を受けたのが始まりです。

東京に住みながらその名前が届いてくる地方の地域。

調べてみるとそこには金物やステンレスを加工する伝統技術があるといいます。

燕三条とは一体どんな街なのでしょうか。

燕三条という市は存在しない?

実は燕三条という市は新潟県には存在しないのです。

都心にまで届くその名前が市の名前でないということに驚いたのですが、すぐにその理由はわかりました。

「燕市」という名前が目に飛び込んできたからです。

すぐに合点がいきました。

そうなんです。

燕三条という名前は燕市と三条市を合わせて名付けられた地域の名前なんです。

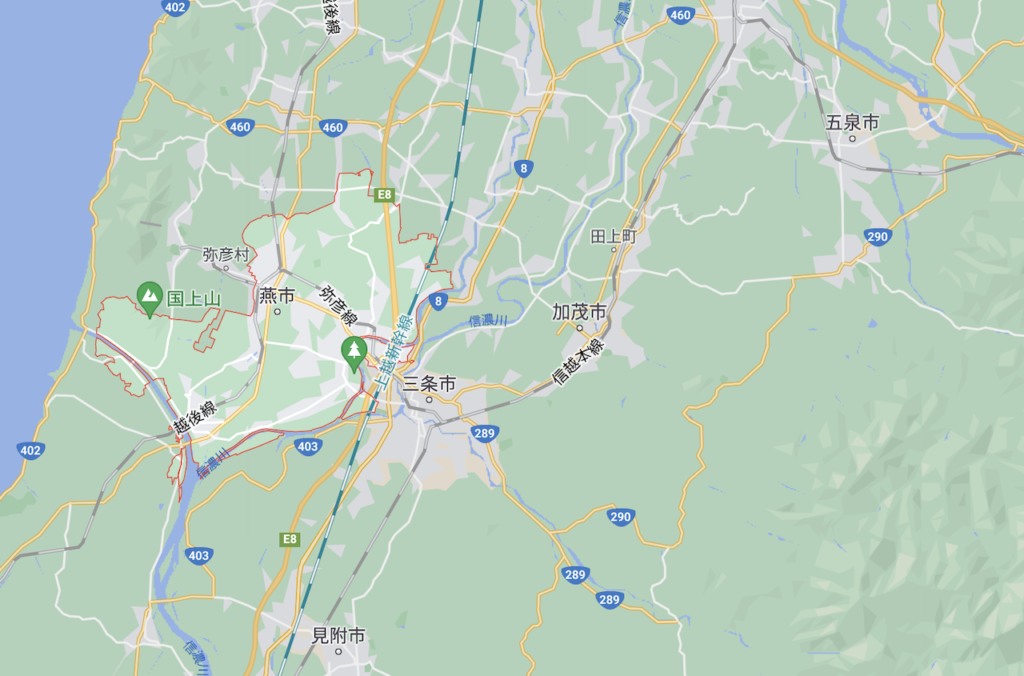

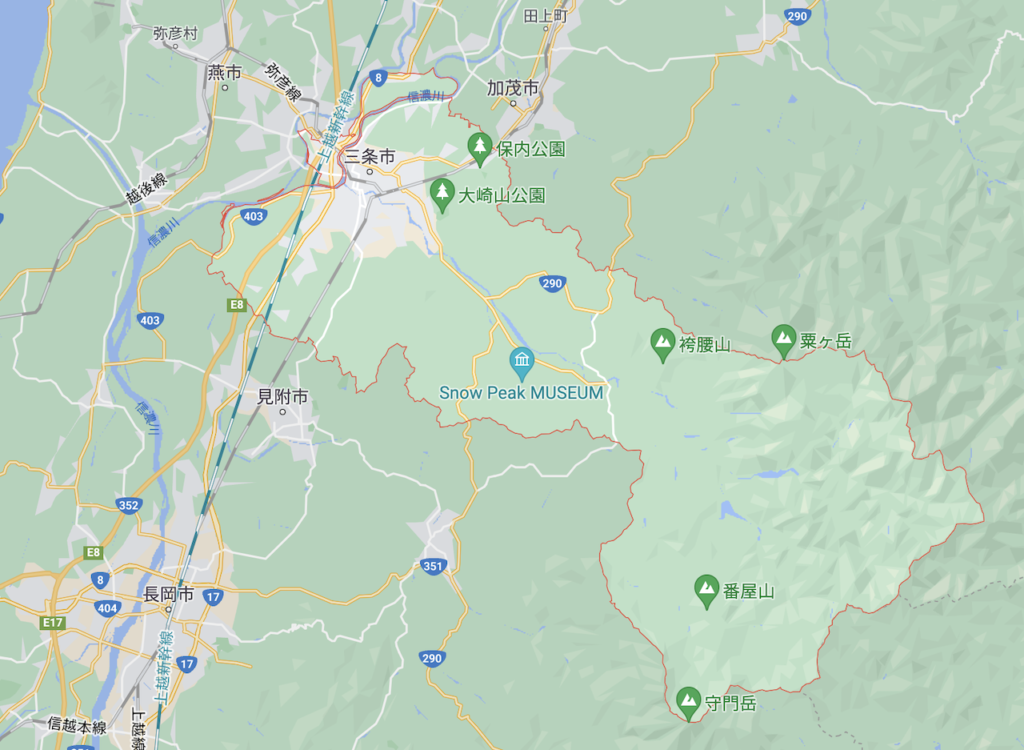

それぞれ燕市と三条市の地図です。

燕市

三条市

三条市がかなり内陸の山間部を内包していますが、この地域の産業を語る上で重要なのは燕市北部にある弥彦山の資源です。

弥彦山は西蒲原郡(にしかんばらぐん)の弥彦村と長岡市の境にあります。

燕三条で肝になってくる銅の加工技術はこの山から算出した銅と熱を加える際に必要だった炭をなしには語れないと言えるでしょう。

産業が発展し始めたのは1600年代から1700年代にかけてなので、江戸の初期から今に至るまでこの地域には金属加工の技術が伝承されていることがわかります。

また最近では、燕市、三条市と周辺の市と合併によって今の行政区分になったようで、以前の面積は今よりも小さかったことがわかります。

さらには燕市と三条市の合併の案も出ていたようです。

燕市の住民投票で反対票が賛成票をごく僅差で上回った[注 8]ことから、県央の中枢となる三条・燕両市の合併は実現しなかった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B0%E6%BD%9F%E7%9C%8C%E7%9C%8C%E5%A4%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9F

日本の伝統を背負ったケミカルな技術

伝統工芸と聞くと、木材の立て付けやガラス細工など、材料を物理的に作り上げるようなイメージがあります。

しかしこの燕三条に伝わる技術は少し異なる印象を受けます。

金属加工のなかでも特徴的な発色の技術は、腐食や錆を人為的に発生させることで実現しているのです。

いわば化学に分類されるような技術ではないでしょうか。

そのため一つ一つの色を出すのにも高い技術が必要とされ、中には一部の企業のみが発色技術を持っている色もあります。

そんな日本全国はもちろん世界にも通用する日本の価値を創造し続ける街、それが燕三条なのです。

今回は燕三条を知らない人にも伝わりやすいような内容となりましたが、ラフゴブログ(Lafugo Blog)では、まだ知られていない日本の工芸品に関する記事も発信していく予定です。

LAFUGOでは日本の誇る技術力が詰め込まれた工芸品に関する口コミを多く取り扱っております。この機会に是非チェックしてみてください。

↓↓ 工芸品が気になった方は是非一度口コミを見てみてください。 ↓↓

コメント